Алматинская ТЭЦ-1: 90 лет на светлом пути

Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news.

ТЭЦ-1, входящая в структуру АО «АлЭС», в эти дни отмечает свое 90-летие. Отсчет светлого пути станция ведет с 25 октября 1935 года, когда в Алма-Ате был запущен первый турбоагрегат Центральной электростанции — ЦЭС. Его мощность составляла всего 3,5 тысячи киловатт. С момента запуска и до конца того года ЦЭС выработала 1,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии. А уже в следующем году произвела 10,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Хотя в первоначальный План ГОЭЛРО от 1920 года станция не входила как проект, но отметка – город Верный – уже была на картах электрификации страны.

Строительство первой ветки ЖД колеи, 1934 год.

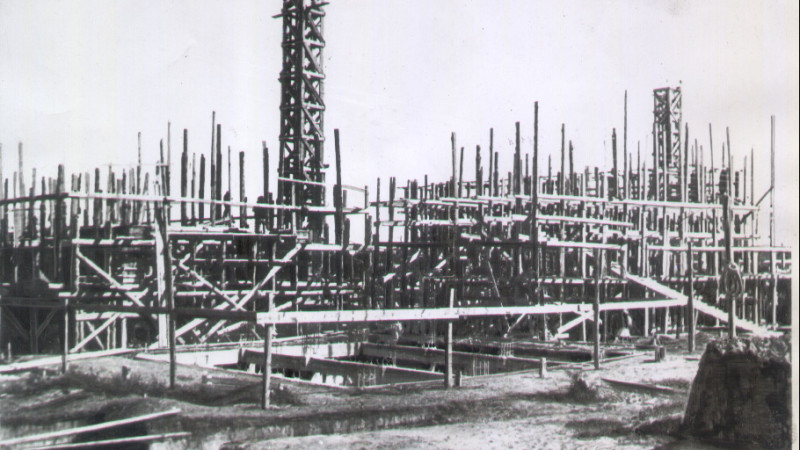

«Проектирование и строительство первой очереди Алма-Атинской ЦЭС (ныне ТЭЦ-1 имени Бырлыка Оразбаева) началось в 1931 году. Но было бы более точнее сказать, что для Алма-Аты началось все чуть раньше – с запуска в 1928 году маленького дизель-генератора», – уточняет историю предприятия Газий Исмухамбетов, советник председателя АО «АлЭС».

Её строительство стартовало уже в 1932 году и стало по-настоящему народным: тысячи добровольцев, представители разных национальностей, трудились вручную, вдохновлённые идеей электрификации.

«Даже дети помогали, таскали воду. Мы знали, что потом у нас у всех будут висеть стеклянные лампочки в домах! Всем будет светло, и не надо будет фонари чистить. Дети этому радовались, потому что им всегда приходилось чистить от копоти стекла керосиновой лампы, а им объяснили родители, что таких ламп больше не будет», – так впоследствии делилась своими детскими воспоминаниями одна из работниц ТЭЦ-1 Мария Максимовна Катаева. Будучи ребенком, она воочию видела эту стройку, поскольку ее семья жила рядом с ней, в бараке ЦЭС.

Станция сыграла ключевую роль в индустриализации советской Алма-Аты: мощность ЦЭС до 1941 года росла втрое быстрее, чем мощности других электростанций Советского Союза, и достигла к тому времени 12,5 тысячи киловатт.

А в годы Великой Отечественной войны ЦЭС обеспечивала работу эвакуированных предприятий: согласно историческим источникам, столица Казахстана в 1941–1942 годах приняла 40 заводов, фабрик и цехов из разных прифронтовых районов СССР. Многие из них так и остались в столице Казахстана, перепрофилировавшись и став индустриальной базой города и республики.

Дефицит электричества не позволял эффективно решать задачи по наращиванию оборонной промышленности, поэтому всю войну шло непрерывное увеличение мощности Алма-Атинской ЦЭС, и первая очередь ее строительства завершилась в 1946 году.

Установка первого циркуляционного насоса на ТЭЦ, 1934 год.

Новый этап развития станция получила в 1960 году, когда на базе ЦЭС было запущено централизованное теплоснабжение, а станция получила статус теплоэлектроцентрали, или ТЭЦ-1. Но поскольку Алма-Ата стремительно росла, требуя больше света и тепла, то в следующие десятилетия ТЭЦ-1 прошла масштабную модернизацию, увеличив тепловую мощность в 10 раз до 1025 гигакалорий в час, а удельный расход топлива снизился почти в семь раз. В те годы станция вошла в число самых экономичных ТЭЦ в СССР.

ТЭЦ-1, 60-е годы XX века. Фото: пресс-служба АО «АлЭС»

И хотя в последующие годы ТЭЦ-1 уступила по мощности своим младшим «коллегам», ее значение не только не умалялось, но, напротив, она по-прежнему оставалась в авангарде развития технологий и энергетики Алматы, в частности, в вопросах экологизации производственной деятельности. Так, ещё в конце 60-х годов было предусмотрено использование сезонных избытков природного газа Бухар-Хивинских месторождений.

1960-1970 годы. Щит управления котлами ТЭЦ-1.

Согласно историческим документам, «Первый объём природного газа сожжен в феврале 1971 года. С этого периода на ТЭЦ-1 использовалось три вида топлива. В качестве основного вида топлива для энергетических котлов принят каменный уголь Карагандинского бассейна, в качестве растопочного топлива и при необходимости подсветки факела используется мазут. Газ использовался на энергетических котлах в межотопительный период, когда сжигались избытки природного газа».

Начальник смены станции Оразбаев Б.Е., 1974 год

В 80-е годы началось и внедрение эмульгаторов, автоматизация, работа по снижению выбросов. Однако процесс экологизации затянулся на долгие десятилетия. Об этом вспоминает Турсун Жакупова, председатель профкома ТЭЦ-1 имени Оразбаева, которая неоднократно призывала с высоких трибун в Москве обратить внимание на этот вопрос:

«Но на решение вопроса перевода станции с угля на газ в советское время не хватало денег. Прогнозируя, что мы еще не скоро перейдем на газ, наши рационализаторы сами стали разрабатывать эмульгаторы, используя идеи проекта Панарина. Речь шла об эмульгаторах, которые давали эффективность очистки чуть больше 91 процента. Они сокращали выбросы сероводорода и очень вредного ванадия. Наши специалисты потом доработали проект. Впоследствии мы пришли ко второму поколению эмульгаторов, которые дали эффект очистки до 99,6 процента».

Мазутная насосная.

В 1990-е годы, несмотря на экономический кризис, станция сохранила устойчивость. Началась приватизация, переход к рыночной модели. В 1996 году весь энергокомплекс, в том числе и ТЭЦ-1, был продан бельгийской компании Tractebel. А в 2000-е годы состоялся его переход к АО «КазТрансГаз», затем — к АО «АлЭС». И уже в 2007 году началась системная реконструкция объектов комплекса с упором на соблюдение экологических требований, начался новый этап истории ТЭЦ-1.

Дружный коллектив Электрического цеха.

Сегодня ТЭЦ-1 — это 145 мегаватт установленной мощности, современное оборудование, цифровые решения и высокая энергоэффективность. Но и историческое значение станции высоко: ее первые киловатты дали импульс развития всему региону. И в числе тех, кому сегодня потомки благодарны за свет, оставленными ими на этой земле, Шафик Чокинович Чокин, Бырлык Есиркепович Оразбаев, Тимофей Иванович Батуров, Айткали Жакутович Жакутов. Именно им алматинская, да и в целом казахстанская энергетика обязана своим становлением.

В этом перечне славных имен и Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев. Он не был энергетиком, но именно при нем шли самые важные промышленные энергетические стройки. А свет, зажжённый первой Алма-Атинской ЦЭС, до сих пор служит маяком развития отрасли. АО «Самрук-Энерго» – единственный акционер «АлЭС» – включило в свои инвестпроекты четыре проекта алматинского энергокомплекса. В том числе проект расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 мегаватт.

Главный инженер ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева Максат Астаубаев

«С момента запуска в 1935 году первой Алма-Атинской ЦЭС и до мая 2025 года все электростанции Алматы, входящие в АО «АлЭС», выработали 257 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и 366 миллионов гигакалорий тепла, – приводит данные Ерик Маширов, председатель правления АО «АлЭС». – Стабильность, штатную и безопасную работу обеспечивает нынешний коллектив энергетиков. Сегодня у нас сбалансированный штат по возрасту, квалификации. В компании трудятся 3087 человек. К нам идет молодежь: 14 процентов персонала составляют работники до 30 лет, костяк сформировали специалисты 30–50 лет, их – 1632 человека. Средний возраст сотрудников компании – 43 года. Почти половина специалистов – 44 процента — имеют высшее образование. В коллективе трудятся женщины – около 20 процентов персонала. Отрадно, что многие выбирают профессии и нашу компанию надолго: средний стаж работы наших энергетиков составляет 10 лет».

В компании уверены, что сейчас самая возрастная угольная станции Алматы перешла на новые экологические стандарты — она работает на газу. К своему 90-летию ТЭЦ-1 подошла обновлённой, технологически оснащённой и стратегически ориентированной. Это не просто объект инфраструктуры — это символ инженерной преемственности, профессионализма и устойчивого развития энергетики Алматы.

Фото: пресс-служба АО «АлЭС»

Рекламный материал

Фото: tengrinews.kz