Алматы: Три Сценария Развития для Борьбы с Перегруженностью

Об этом сообщило информационное агентство Almaty.news.

- В материале рассматривается три сценария развития Алматы: фантастический, оптимистичный и реалистичный, в результате реализации которых могли бы быть решены вопросы перегруженности города и проблемы с инфраструктурой.

- Фантастический сценарий предполагает создание «умного» мегаполиса с вертикальными экогородами и маглев-транспортом к 2070 году.

- Оптимистичный сценарий предполагает устойчивое развитие Алматы с налаженной транспортной системой, переселением из ветхого жилья и созданием рабочих мест в каждом районе. Он может быть реализован к 2050 году.

- Реалистичный сценарий рассматривает улучшение существующей системы общественного транспорта, обновление инфраструктуры и развитие полицентричности Алматы к 2030 году.

- Эксперты подчеркивают важность развития общественного транспорта и создания самодостаточных окраин для улучшения ситуации с пробками и экологией.

- Кроме того, в сценариях рассматривается развитие городов рядом с Алматы, таких как «Алатау сити», что помогло бы разгрузить инфраструктуру мегаполиса и создать самодостаточные зоны жизни за его пределами со всем необходимым: услугами, товарами, бизнесом, рабочими местами, досугом.

- Проект «Алатау сити» предполагает создание умного города с деловым, научным, промышленным и развлекательным районами, рассчитанного на миллион жителей и более к 2050 году.

Представьте себе, что алматинцы живут в вертикальных минигородах со всеми удобствами внутри одного жилого комплекса или даже здания: от детсада до спортзала и больницы, где на крышах фермы, а все отходы перерабатываются в энергию. А передвигаются на магнитном транспорте. Звучит как фантастика, но некоторые города в мире уже внедряют такие технологии. Tengrinews.kz продолжает серию публикаций о будущем Алматы и рассматривает возможные варианты решения перегруженности города и его инфраструктурных проблем. И в сегодняшнем материале редакция вместе с экспертами разбирает три сценария развития: фантастический, оптимистичный и реалистичный.

Город перегружен или нет?

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что за последние 15 лет население Алматы увеличилось почти в два раза. В 2010 году было 1 390 610 жителей, в начале 2025-го – 2 292 055. И это данные Бюро национальной статистики Казахстана, реальные цифры по населенности, как правило, всегда выше. Опрошенные для первой публикации местные жители в большинстве называли Алматы перенаселенным – в подтверждение своих слов они приводили следующие аргументы: постоянные пробки, общественный транспорт переполнен, в детских садах и школах не хватает мест. Их наблюдения подтверждаются и официальной статистикой от городского акимата и других ведомств в сфере образования, здравоохранения и так далее.

Пробки в Алматы. Фото: ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Пробки в Алматы. Фото: ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Но если продолжать опираться на цифры, то можно заметить один парадокс. По такому объективному показателю, как плотность населения, Алматы совершенно не является перенаселенным: 3350 человек на квадратный километр. У ближайших соседей – в Ташкенте плотность населения гораздо выше – почти восемь тысяч человек на квадратный километр (всего тоже около трех миллионов жителей), не говоря уже о Токио (6500 человек на квадратный километр), Нью-Йорке (10 тысяч) и Париже (20 тысяч).

Опрошенные редакцией эксперты настаивают, что дело не в перенаселенности, а в слабой инфраструктуре и неравномерном расселении алматинцев. Так, Владислав Филатов, архитектор и урбанист, считает: это произошло из-за того, что город не развивался поступательно.

Как развивался Алматы?

По его мнению, проблема неравномерного развития инфраструктуры возникла из-за того, что Алматы развивался ускоренно весь период своего существования и за 150 лет покрыл огромные расстояния, которые невозможно покрыть при постепенном росте из села в мегаполис:

«Сразу после Второй Мировой наш город стали застраивать индустриальным способом, что в итоге ускорило строительство, но создало кучу других вызовов: инфраструктура не поспевает за расширением. Каждый раз, когда к городу добавляли новую окраину, каждая предшествующая ей окраина оказывалась не у дел и без должного внимания».

Редакция предлагает изучить два изображения. Первое – это архивная фотокарточка, сделана в 1931 году в районе так называемой Малой Станицы (восточная часть города) — на ней Свято-Казанский собор и жилые дома вокруг него.

Вторая иллюстрация от мая 2025 года – это скриншот с Google Earth, онлайн-сервиса, в котором хранятся спутниковые снимки Земли. На нем тот же район города (Малая Станица) и тот же храм. Эти два снимка рядом – наглядная иллюстрация того, как город изменился за 100 лет.

Если перемещать бегунок (стрелочку на фото) вверх и вниз, то можно увидеть, как изменилась плотность застройки и населенность в этой части города. Нужно также учитывать, что это тихий район, где преобладает частный сектор. С центром мегаполиса и его высотками не сравниться.

Владислав Филатов объясняет: из-за того, как происходило расширение Алматы, он сейчас и имеет огромное количество включений из частного сектора посреди чисто городской застройки, а также проблемы с маятниковой миграцией и пробками.

Справка: маятниковая миграция – термин, обозначающий регулярные, чаще всего – ежедневные перемещения людей между местом жительства и местом работы или учебы. Они происходят от того, что зоны проживания и деловой активности населения не совпадают, находятся далеко друг от друга. Маятниковая миграция характерна для пригородов при мегаполисах и для агломераций.

Урбанист настаивает на том, что территории, входящие в черту Алматы, должны быть по-городски плотными. Иначе неизбежны неравенство по качеству инфраструктуры, отсутствие инклюзивности, разорванные связи и, как следствие, растянутые коммуникации.

Как решить проблемы? Три сценария

Фантастический сценарий развития города

2070 год. Алматы превратился в «умный» мегаполис:

- Люди живут в вертикальных экогородах, со всеми удобствами внутри – от детсада до спортзала и больницы.

- Экогород – замкнутая система: тут можно найти работу и все, что необходимо для жизни, не нужно ехать в другую часть мегаполиса.

- Башни-дома – сейсмостойкие.

- На балконах и крышах этих экогородов-жилых комплексов есть сады и фермы для выращивания экофруктов и овощей. Панели на фасадах домов собирают солнечную и ветровую энергию, здание перерабатывает воду и отходы.

- Коммунальные службы управляются искусственным интеллектом, который предсказывает поломки и устраняет их до жалоб.

- Вся городская инфраструктура подключена к единому цифровому ядру, работающему на квантовых вычислениях: для управления всеми процессами от ЖКХ до образования.

- Созданы системы климат-контроля, которые регулируют влажность и температуру в центральных районах, защищая от жары и пыли.

- Биоинженерные решения позволяют собирать дождевую воду и очищать её через живые фильтры прямо в городских парках.

- Люди отказались от личного транспорта практически совсем. Создана многоуровневая система уличного движения с развитым общественным транспортом: под землей – маглев-метро (от словосочетания «магнитная левитация» – поезд на магнитной подушке), на поверхности – зеленые зоны и пешеходные аллеи.

- Алматинский смог в прошлом.

- Склоны гор интегрируются в городское планирование как вертикальные рекреационные зоны, совмещающие природную среду с урбанистикой. В горах построены сквозные туннели и лифты-шаттлы, соединяющие города-спутники с Алматы за считаные минуты.

- Большая часть людей живет в городах-спутниках, которые почти такие же «умные», как Алматы, по крайней мере, представляют собой пригодную для жизни среду, где тоже есть все необходимое: и работа, и услуги, и развлечения.

Кажется, что такое возможно в очень далеком будущем, через века, а не через 45 лет. Но в мире уже используется часть этих технологий. Так, первую магнитную дорогу (маглев) построили еще в 1984 году в немецком городе Эмсланде. Они была испытательной. Ее длина составляла чуть больше 30 километров. Поезда были беспилотными, управлялись с диспетчерского пульта. Максимальная скорость, которую удавалось развить во время испытания на прямом участке, – 501 километр в час. Лицензия на использование маглева закончилась в 2011 году, и дорога была закрыта. Но есть планы ее дальнейшего использование в другом месте.

Были похожие экспериментальные проекты с магнитным транспортом и в других странах. С 1984-го по 1995 год нескоростной маглев ходил в Великобритании – от Бирмингемского аэропорта к ближайшей железнодорожной станции. Но был закрыт из-за неудобства.

А в Китае такой транспорт уже в коммерческой эксплуатации. Он курсирует в Шанхае от аэропорта Пудун до первой станции метро. Открыт в 2004 году. И это высокоскоростная магнитная дорога: максимальная скорость поезда – 431 километр в час, длина – 30 километров, время в пути – 10 мин. Стоимость проезда – 50 юаней (около 3,5 тысяч тенге). Есть маглев и в других городах Китая.

Маглев в Шанхае. Фото: Alex Needham. ДФото было добровольно передано автором в общественное достояние

Маглев в Шанхае. Фото: Alex Needham. ДФото было добровольно передано автором в общественное достояние

Что касается экогородов, то и они или уже существуют, или активно разрабатываются.

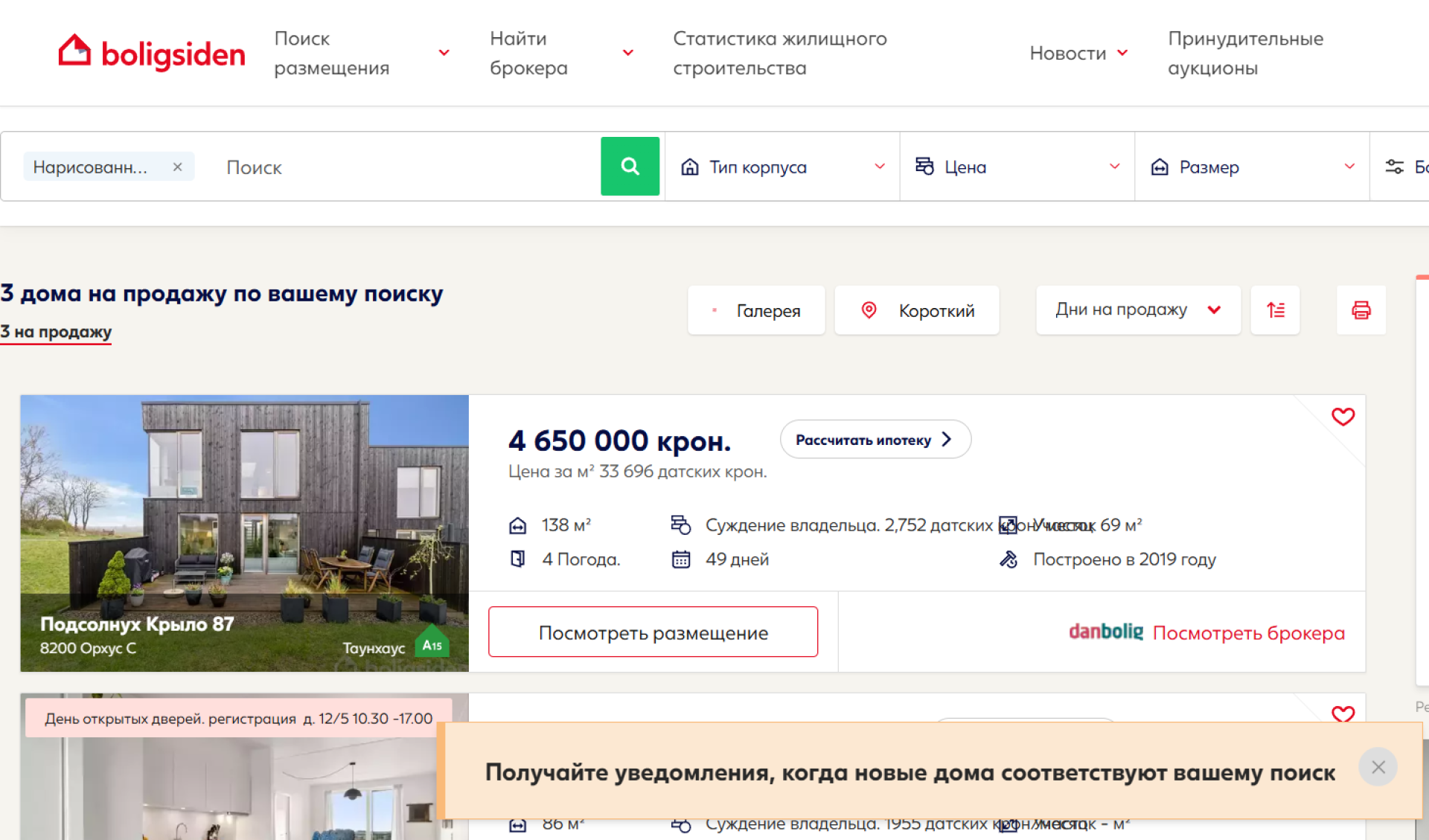

Самый известный экогород Европы – это Nye в Дании (в переводе – «Новый»). Он находится в пригороде Орхуса, второго по величине города страны. Почти весь Nye – сплошная зеленая зона, с домами фактически на природе. Сюда можно доехать на машине, но на территорию заезжать нельзя, нужно оставить личный транспорт на парковке за пределами города. Внутри можно передвигаться только на велосипеде или пешком. Также в Nye была разработана централизованная система вторичного водоснабжения: собранная со всей городской территории вода (в том числе и дождевая) очищается в специальных фильтрах, а затем поступает в отдельный трубопровод для смыва в туалетах, стирки белья и других хозяйственных нужд.

Город Nye. Фото с официального сайта Nye.dk

Город Nye. Фото с официального сайта Nye.dk

Nye – это проект с несколькими этапами развития. И первая очередь уже в строительстве: а это возведение примерно 650 домов, учреждений и продуктовых магазинов. Началось оно в 2016-м, а первые жители справляли новоселье в 2018 году. На сайте города можно купить недвижимость или арендовать ее. К примеру, дом в 138 квадратных метров продается за 4 650 000 датских крон (около 360 миллионов тенге).

Скриншот с официального сайта города Nye.dk. Перевод на русский с датского – автоматический

Скриншот с официального сайта города Nye.dk. Перевод на русский с датского – автоматический

Когда Nye будет застроен полностью, там будут проживать около 15 тысяч человек.

Еще один проект экогорода будущего для 50 тысяч жителей – Масдар (в переводе с арабского – «Источник») в Арабских Эмиратах. Его еще называют оазисом или миражом в пустыне. Проект инициирован правительством Абу-Даби, в 17 километрах от столицы. Кстати, разрабатывался он хорошо знакомой в Казахстане компанией «Фостер и партнеры» – для нашей страны архитектор Норман Фостер проектировал Дворец мира и согласия, «Ханшатыр» и комплекс «Абу-Даби Плаза» в Астане. По задумке Масдар станет первым в мире городом, работающим за счет солнечной энергии и других возобновляемых источников энергии, с системой полной переработки отходов и с минимальными выбросами углекислого газа. Также планируется, что в городе будут запрещены личные автомобили. А вокруг него будет возведена огромная стена для защиты от горячих пустынных ветров.

Дизайн-проект «Масдар сити». Иллюстрация с сайта Fosterandpartners.com

Дизайн-проект «Масдар сити». Иллюстрация с сайта Fosterandpartners.com

Запустился проект в 2006 году, первый этап должен был завершиться к 2009 году, но из-за глобального финансового кризиса был отложен. В итоге он реализуется уже около 19 лет и обошелся в 22 миллиарда долларов. Но кое-какие сдвиги есть. По сообщениям СМИ, возведена часть зданий, и к 2023 году здесь жили и работали 15 000 человек, но лишь треть из них были постоянными масдарцами.

Похожий сценарий для развития Алматы был предложен искусственным интеллектом. Опрошенные редакцией эксперты все-таки склонялись к оптимистичному и реалистичному сценарию развития города, а фантастический даже не рассматривали.

Оптимистичный сценарий развития города

2050. Алматы – это зеленый город, без чудо-технологий, но развивающийся устойчиво, удобный для горожан, решивший максимум инфраструктурных проблем:

- Проведено масштабное переустройство общественного транспорта: он теперь удобен и не переполнен, запущены трамваи и BRT, ходят электроавтобусы, скорость движения для личного транспорта ограничена, снесены развязки.

- Реализована программа по переселению из ветхих домов, проводятся реновации, построена социальная инфраструктура – школы, больницы, детские сады, изменен подход к застройке.

- Развивается система Urban Air Mobility – транспорт, перемещающий людей по воздуху.

- Каждый район имеет свою инфраструктуру (все необходимое для жизни), внутри созданы рабочие места.

- Проведен капремонт старых коммуникаций, город адаптирован к климату (водоотведение, жаростойкие материалы).

Этот сценарий подготовлен на основе бесед с экспертами, изучения мирового опыта и также идей ИИ. Первое же, о чем упоминали опрошенные специалисты, когда редакция предлагала им подумать об идеальном городе, – строительство. Что удивительно, но они практически в унисон говорили о так называемой точечной застройке, хотя существует расхожее мнение, что это зло для любого города.

«Нужно заниматься уплотняющей застройкой в местах, где нужно довести город до городского состояния, делать точечную застройку объектами жилищного строительства с жизненно необходимой инфраструктурой. Пора дестигматизировать такие термины, как «уплотняющая застройка» и «точечная застройка». Горожане их используют по поводу и без, журналисты тоже излишне драматизируют», – расписывает архитектор и урбанист Владислав Филатов свое представление о хорошем сценарии для Алматы.

Он не считает, что жилые комплексы (ЖК) сильно ухудшают положение в городе. По его словам, пандемия показала, что основная нагрузка на город приходится от людей, которые пользуются его инфраструктурой, но в нем не живут. А пробки возникают из-за машин, зарегистрированных в других областях – эти люди каждый день приезжают в город на заработки. А ЖК все-таки находятся в черте города, и у их жильцов есть выбор: пойти пешком, арендовать самокат или воспользоваться общественным транспортом. К тому же нередко у алматинцев работа и дом находятся недалеко друг от друга.

«Куда больше сложностей с тем, что у нас застроили все окраины частным сектором, где нет своей инфраструктуры, при этом плотности населения недостаточно, чтобы сделать устойчивый общественный транспорт. Поэтому там так много машин, и люди вынуждены каждый раз напрягать инфраструктуру города вместо того, чтобы жить и работать у себя на районе», – добавляет Филатов.

Именно поэтому в качестве идеального, но реализуемого проекта он предлагает заменить остатки частного сектора в черте Алматы на многоквартирные дома, но в то же время – создавать новые центры на окраинах и развивать города-спутники – кстати, да так, чтобы там было все необходимое и местные жители не ездили в центр без особых причин. Кстати, среди таких вариантов уже есть проект нового города возле Алматы – «Алатау сити» – подробнее он будет рассмотрен в следующем сценарии.

Современный Алматы. Фото:©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Современный Алматы. Фото:©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Диас Маратулы, эксперт Общественного фонда «Urban Forum Kazakhstan», даже радуется тому, что Алматы так стремительно развивается. В современном мире, по его словам, идет конкуренция между городами за человеческие ресурсы, предприятия, капитал, и конкурировать приходится не только с Астаной и Шымкентом, но и с Бишкеком, Ташкентом, Баку и другими городами региона и даже мира. Как игроку на этом поле Алматы выгодно, чтобы сюда хотели ехать, чтобы здесь открывался бизнес, офисы крупных компаний и работали лучшие специалисты. Нужно просто создавать условия. Диас Маратулы приводит простой, но запоминающийся пример: когда в стране бэби-бум, начинается нехватка детсадов и школ. Но глупо запрещать людям рожать, закрывать роддома – кому придет такое в голову? Нужно строить больше детских учреждений и налаживать инфраструктуру. Поэтому урбанист Маратулы категорически против таких мер, как запрет на въезд в Алматы для неместных (платный въезд) или ограничение строительства.

В разговоре с Диасом Маратулы корреспондент упомянул, что, по данным на 1 июля 2023 года, например, в городе возводились одновременно 148 жилых комплексов. Много это или мало? Хорошо или плохо это для Алматы?

«Само по себе то, что строится такое количество домов, – это же не проблема. Проблема – то, как это делается», – парирует эксперт. И дальше объясняет:

«К сожалению, происходит так, что сейчас огромное количество нового жилья строится на окраинах. Город с каждым годом фактически становится все больше. Вообще, если брать теорию, то города растут двумя способами: экстенсивно – вширь или интенсивно – на уплотнение. Тот путь, по которому идем мы, в том числе который стимулируют городские власти — это в центральной части города практически полностью ограничили стройку. В золотом квадрате сейчас практически нет ни одного строящегося жилого комплекса. Хотя там тоже есть места для расширения, где можно было бы строить – частный сектор, какие-то ветхие дома и так далее. Но сейчас вместо того, чтобы осваивать эти участки, город пошёл по пути расширения».

Диас Маратулы уверен, что это не самый лучший способ расти: чем больше географически будет становиться город, тем длиннее дистанции, которые нужно проезжать его жителями, тем больше пробок и больше времени уходит на дорогу, соответственно – больше бензина сжигается, а экология ухудшается, не говоря уже о транспортном коллапсе и общем самочувствии горожан. Также он огорчен тем, что, по его словам, в Алматы запретили строить жилье эконом-класса.

«Идеальный сценарий для меня был бы, если бы границы Алматы перестали расширяться. У нас в текущих границах население можно кратно увеличивать, то есть оставаясь на этой же территории. У нас есть огромное количество частного сектора, какие-то такие территории, где мы можем увеличивать плотность», – прогнозирует эксперт.

В идеальном, с точки зрения Диаса Маратулы, городе, кроме того, снесены все развязки на аль-Фараби, а по середине этого проспекта ходит скоростной трамвай, люди выходят на остановках, которых там много и спокойно переходят улицу:

«Сейчас аль-Фараби представляет такой гибрид загородной магистрали, но при этом там находятся дома. То есть это как городская улица, да. Но при этом она выглядит абсолютно не как городская улица. Ее невозможно пересечь нигде. Она разрезает город, как будто у нас там течет река. Но эта река не освежает город, а наоборот, создает шум и портит все. Нигде в мире нет ни одного города, который смог бы решить проблему пробок, при этом сохраняя возможность всем ехать на личном транспорте. Задача города не в том, чтобы человек добирался из точки А в точку Б максимально быстро на машине. А в том, чтобы он просто туда добирался. Поэтому мы можем решить проблемы с пробками только так, чтобы человек добирался везде без машины. Будь то самокат, велосипед, трамвай, автобус, как угодно».

Алматинский трамвай до того, как их убрали с улиц города. Фото: Роза Есенкулова / Tengrinews

Алматинский трамвай до того, как их убрали с улиц города. Фото: Роза Есенкулова / Tengrinews

В оптимистичном сценарии скорость движения в городе ограничена до 30 километров в час, за исключением больших улиц, где ее можно разрешить до 50-ти. Развязки внутри города снесены. Использование автомобилей очень дорогое. Любой человек может добраться в любую точку города максимально быстро. Даже если есть пересадки, они удобные и осуществляются в рамках одного билета. Алматинец не ждет на остановке часами, а потом не пытается влезть в полный автобус. У общественного транспорта – понятное расписание, и его достаточно для комфортного передвижения. Построены велодорожки – в любую точку города можно добраться на велосипеде или самокате, но без риска сбить кого-то на тротуаре. По всему городу пущены современные трамваи.

«Вот здесь также важно заметить, что на это любят противники говорить: «Давайте, когда вы сделаете такой общественный транспорт, тогда и сносите развязки, тогда и ограничивайте нас». Но это работает по-другому. Это работает, что, как раз-таки усложняя жизнь личного транспорта, мы улучшаем жизнь общественного транспорта», – настаивает урбанист Маратулы.

Также в оптимистический сценарий может быть включено развитие Urban Air Mobility – транспорта, перемещающего людей по воздуху. И это не фантастика. В Казахстане уже обсуждают внедрение этой системы. О ней редакция расскажет подробнее в следующих материалах.

Резюмируя, можно привести главный тезис последователей концепции комфортной урбанистики: город для людей, а не для машин. Свою концепцию они подкрепляют статистикой: на дорогах гибнет огромное количество людей и что самое страшное – детей.

Tengri Auto сообщал, что в 2024-м в Казахстане зафиксирован стремительный рост числа ДТП по сравнению с предыдущим годом – почти на 100 процентов. В результате 31 597 зарегистрированных аварий пострадало 43 452 человека:

- 40 873 получили ранения (рост на 109 процентов),

- 2579 погибли (рост на 1,4 процента).

Данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры

Данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры

И больше всего пострадавших именно в Алматы – 7475 человек. А в начале апреля этого года за два дня под колесами автомобилей в Алматы погибли два ребенка.

Реалистичный сценарий развития города

2040 год. Алматы – это город, в котором удобно, инфраструктура улучшилась, проблемы решаются точечно, но устойчиво

- Запущены новые автобусные маршруты, велоинфраструктура развивается, в городе все больше платных парковок, и они дороже.

- Происходит постепенное обновление дорог, инженерных и коммунальных сетей, ликвидируются свалки.

- Ветхое жилье постепенно сносится, в новых ЖК решаются проблемы.

- Новые районы города на окраинах наращивают инфраструктуру, становясь все более развитыми, внедряется полицентричность и создается настоящая агломерация с городами-спутниками.

Этот сценарий регулярно обсуждается и даже прописывается в Генплане и других документах по развитию города. Многие реалистичные инициативы исходят от урбанистов и активистов. Жители города также могут помочь с реализацией такого сценария.

Архитектор Владислав Филатов предлагает продолжить заниматься общественным транспортом (пересмотреть существующие маршруты, увеличить количество автобусов, выбирать экологичные виды) и микромобильностью (велосипеды, самокаты). «Даже в ущерб автотранспорту, – настаивает он. – Тогда удастся в короткие сроки снизить неравенство районов Алматы». Он приводит примеры из мировой практики благоустройства городов:

«Москва – неидеальный пример, но они находятся в процессе перестройки своего общественного транспорта, и в целом ситуация с мобильностью там улучшилась. Стамбул – это выдающийся пример городской мобильности: есть все виды общественного транспорта, включая метро, трамвай и паромы. Нью-Йорк является отличным образцом города, который ограничил въезд путем налогов».

Диас Маратулы из Urban Forum Kazakhstan возвращается к своему оптимистичному сценарию и анализирует, что из этого реалистично и может быть внедрено за 5-10 лет. Он уверен, что проблему со смогом и пробками можно легко и быстро решить с помощью дорогих и «умных» парковок. Идея такая, что нужно поднимать их стоимость до тех пор, пока одно место на парковке не будет всегда оставаться свободным:

«Никто не мешает поставить автоматически формируемые цены, которые менялись бы, например, каждый месяц. Вот на улице Байтурсынова высокий спрос на парковку. Сейчас – 100 тенге (за час. – Прим. Редакции), и мест нет. Сделали 200 – мест нет, 300 тенге – мест нет, 500. О, появились места! Оставляем 500 (тенге за час парковки – прим. редакции). А вот, например, на улице Карасай батыра, где спрос меньше, там можно будет сделать 200 тенге. Внедрить вот такую автоматизированную систему – это вопрос очень быстро решаемый. Тут нужна лишь воля. А сейчас предприятие коммунальное, которое управляет парковкой, оно же не может самостоятельно ставить цены. Это все через маслихат, они должны все согласовывать. Поэтому вот если эти все бюрократические моменты решить, то это все возможно».

Снести развязку на аль-Фараби, возможно, быстро не получится, продолжает Маратулы, но, сделав там выделенную полосу для общественного транспорта, нарисовав линию краской, — реально. Также быстро можно снизить скорость движения на некоторых улицах – для этого достаточно пересмотреть нормы и поменять дорожные знаки. Кстати, этот подход начинает постепенно внедряться в рамках программы Vision Zero – это концепция безопасности дорожного движения на основе принципа нулевой терпимости, адаптация дорог, улиц и транспортных средств к особенностям человека. Но внедряется медленно.

«Я не говорю, что наш акимат плохой, делает все плохо. Нет, они делают в том числе и верные шаги, в том числе в верном направлении. Просто не так быстро, как хотелось бы», – отмечает Диас Маратулы.

Как уже говорилось, оба опрошенных эксперта отмечали, что бессмысленно просто расширять Алматы, нужно делать окраины самодостаточными. Кстати, в прошлом году акимат представил проекты детальной планировки (ПДП) – после, как госорган официально сообщил, «широкого обсуждения с экспертами и общественностью утверждены». Новые ПДП разработаны в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года. Так вот, согласно этим планам, в Алматы будут развивать полицентричность.

Обсуждение Генплана города до 2040 года, 2023 год. Фото пресс-службы акимата Алматы

Обсуждение Генплана города до 2040 года, 2023 год. Фото пресс-службы акимата Алматы

Идея в том, чтобы до 2030 года сформировать в Алматы пять полицентров, каждый из которых будет представлять зону с собственным назначением: логистическая, деловая, торговая и так далее.

«Север»

Охватит частично Жетысуский и Турксибский районы и будет включать в себя редевелопмент промышленных зон и территорий с ветхим жильем и частным сектором. Вместо, как уверяют в акимате, будет квартальная застройка нового типа: первые этажи – под малый бизнес, более плотная сетка улиц, скверы. Здесь же должна появиться новая рекреационная зона вдоль Большого алматинского канала и рощи Баума. Важность полицентра заключается в его связи с алматинской агломерацией, городами-спутниками и городом Конаевым.

«Восточные ворота»

«Восточные ворота» будут расположены рядом с аэропортом и трассой Западная Европа – Западный Китай. Из-за чего эту зону планируют развивать как логистический хаб с крупным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом, включающим станцию LRT, автовокзал «Восточный», линию BRT, связанные с пригородным общественным транспортом. Здесь же планируется разместить выставочный и развлекательный центр, а также новую рекреационную зону с жилой и социальной инфраструктурой.

«Исторический центр»

В границах этой зоны власти обещают работу по благоустройству, а также реставрацию и ремонт зданий, относящихся к историко-культурному наследию, и обновление инженерные сети. Здесь будут развивать туризм и сервис. Продолжится прокладка велодорожек, будут увеличены платные парковочные места. «Примыкающие к «Историческому центру» промышленные предприятия и спецучреждения (АЗТМ, завод имени Кирова, СИЗО) будут передислоцированы, вместо них и ветхого жилья появится квартальная застройка современного типа, а также новый деловой кластер», – заявил в прошлом году заместитель акима города Мухит Азирбаев.

«Юго-Запад»

В этой зоне тоже планируют организовать своеобразный хаб. Оптово-розничный рынок «Алтын Орда» – преобразовать в оптово-распределительный центр. Вместо рынка «Барлык» – создать мультимодальный транспортно-пересадочного узла, включающий автовокзал «Западный», станции LRT и метрополитена.

«Запад»

(поселок Боралдай)

Это будет новым районом. Здесь предполагается развивать индустриальную зону, в поселке Боралдай – разместить вокзал Алматы-3, на базе которого можно также основать транспортно-логистический хаб. Кроме того, в планах – развитие инфраструктуры вокруг этнографического парка «Сакские курганы», создание рекреационного парка площадью 90 гектаров, а также строительство жилых кварталов с необходимой инфраструктурой.

«Полицентричность решит проблемы города. Главное – не забывать о развитии городов вокруг Алматы и в стране в целом. В противном случае просто нечем будет сдерживать переезд людей из областей в Алматы», – отмечает Владислав Филатов.

«Алматы – это ядро агломерации. В городе ежедневно курсирует около 800 тысяч машин. Из них около 400 тысяч зарегистрированы в городе и 400 тысяч приезжают извне. Ежедневно до 500 тысяч человек въезжает в город, из них около 10 500 – дети, которые едут из пригорода в городские школы. Более 50 тысяч людей приезжает в город за услугами в сфере здравоохранения. Но основная масса едет на работу», – заявил СМИ руководитель Управления городского планирования Нурлан Буранбаев на презентации проекта по полицентричности.

Судя по этим данным, Алматы давно превратился в агломерацию, но ее тоже нужно формировать грамотно. Как отмечают урбанисты и архитекторы, развитие городов-спутников – самый естественный и реалистичный путь для Алматы. Но, по словам специалистов, не должно быть так, чтобы люди из этих городов просто ездили в мегаполис на работу – это не решит, а только усугубит проблемы с инфраструктурой. Там, на местах, должны быть бизнес, промышленность, рабочие места и досуг.

Таким проектом является «Алатау сити» – новый город возле Алматы, который также граничит с Конаевым (бывший Капшагай). Его планируют сделать «умным», инновационным, разделив на четыре тематические районы:

- Gate District – деловой и финансовый центр, который будет предлагать специальные условия для ведения бизнеса, включая нулевые ставки по корпоративному, индивидуальному подоходному, земельному и имущественному налогам. Правосудие здесь будет осуществляться исключительно судом МЦФА, состоящим из международных судей.

- Golden District – научно-образовательный и медицинский центр «Алатау сити», с университетами, научными институтами и медицинскими учреждениями. Планируется, что этот район станет привлекательным для тысяч студентов, ученых и туристов из различных регионов Казахстана и мира.

- Growing District – планируется как научно-производственный центр, который должен стать ключевым транспортным узлом между Китаем и Россией. Промышленный потенциал, по задумке авторов проекта, определяется выгодным географическим положением (близость к Алматы, границе с Китаем и трассе), наличием ресурсов, знаний и инноваций, а также специальным налоговым режимом.

- Green District – район, который объединяет развлечения и зеленые зоны для активного отдыха. В перспективе станет частью туристического кластера. Тут планируется создание ботанического сада, спорткомплексов, тематического парка, казино, выставочного центра и так далее.

Авторы проекта рассчитывают, что численность всех четырех районов «Алатау сити» к 2030 году составит 393 700 человек, к 2040-му – 1 128 000, к 2050-му – 2 040 000, почти как сейчас в Алматы. Но по задумке новый город близ мегаполиса будет предоставлять и рабочие места. Прогнозируемое количество занятых во всех четырех районах к 2030 году – 229 333 человека, к 2040-му – 610 334, к 2050-му – уже 1 067 233 человека.

Если этот проект, а также полицентричность Алматы будут внедрены, то можно будет констатировать, что развитие мегаполиса идет по оптимистичному сценарию.

Читайте также: Что будет с Алматы? Город перенаселен или у него слабая инфраструктура?

Фото: tengrinews.kz